编者按:

在实体企业 “脱实向虚” 讨论持续升温的当下,这篇关于国企金融化的研究极具现实意义。文章通过行业、地区、隶属关系三维度异质性分析,清晰揭示:制造业、东部地区、地方国企受金融化绩效抑制更显著,更以创新投入为中介变量,证实金融化通过 “挤出” 创新资金削弱企业长期竞争力。其提出的 “红黄绿” 分级监管、R-EVA + 创新 KPI 考核等政策建议,为遏制国企过度金融化、引导资金回流实体提供了可落地的解决方案,对政策制定者与企业管理者均有重要参考价值。

摘要:国有企业作为国民经济的支柱,保持其绩效的稳定增长,对国民经济高质量发展至关重要。以 2011—2020年A股非金融国有上市公司为样本,通过构建双向固定效应模型和中介效应模型,研究金融化对国有企业绩效的影响及企业创新的中介效应。研究发现,金融化会抑制国有企业绩效的提升;企业创新投入在金融化与国有企业绩效之间发挥中介作用。进一步分析发现,这一影响机制在国有企业所属行业、地区以及隶属关系等方面存在明显的异质性。因此,国有企业应逐步从根本上抑制过度金融化现象,从而促进创新投资,优化供给结构,推动产业升级,实现提质增效。

关键词:企业金融化;企业绩效;国有企业;企业创新

一、引言

作为中国特色社会主义的重要物质基础和政治基础,国有企业实现绩效的稳定提升对推动中国经济高质量发展具有重要意义。良好的绩效有利于国有企业对外释放其发展优势,从而在多主体的市场竞争中更好发挥平抑价格和平衡市场的作用,保障市场的稳定运行,助力经济高质量发展。国有企业绩效的提升,意味着竞争力、创新力、影响力、控制力以及抗风险能力的全面增强,因此,探究提升国有企业绩效的路径具有一定的必要性与紧迫性。

近年来,企业金融化已成为全球经济发展的重要趋势。与此同时,国有企业正面临整体消费能力下降以及劳动力、技术成本快速上涨等多重挑战。能否通过企业金融化帮助国有企业摆脱发展困境,已成为理论界和实践界共同关注的热点问题。关于金融化对企业绩效的作用效果,学术界进行了深入的探索,但是关于金融化对企业绩效的作用究竟是促进还是抑制,尚未形成一致性结论。例如,部分学者认为,企业通过金融投资与资产配置可以增强资金流动性,有效降低资金链断裂风险。当金融资产价格持续上涨时,企业账面资产价值随之提升,从而在一定程度上缓解信贷约束、降低融资成本,进而改善经营绩效。金健基于 2009—2019 年中国 A 股上市实体企业微观数据研究发现,具有较强风险承担能力的企业在适度金融化条件下,其企业价值显著提高。张安军和赵柳锐以2011—2019 年我国 A 股非金融类上市公司为研究样本,发现金融化显著提升了企业市场价值。张瑞琛等基于 2012—2020年A股上市公司数据检验发现金融化有助于企业价值创造。然而,也有研究指出,长期依赖金融资产投资会挤出实体投资和研发投入,导致企业 “脱实向虚”,最终对经营绩效产生显著的负面影响。刘立夫和杜金岷利用 2008—2019年沪深两市 A 股公司样本检验了过度金融化对企业价值的显著抑制作用。罗党论等进一步指出,金融化不仅加剧了国有企业经营风险,降低了高管薪酬的业绩敏感性,而且对研发投入产生明显的 “挤出效应”。针对这一问题,部分学者研究认为,党组织通过 “双向进入” 和 “交叉任职” 等参与治理机制,可以有效抑制国有企业的 “投机动机” 与 “盈余管理动机”,从而降低其金融化程度。

综观现有文献,关于金融化对企业绩效的作用效果尚未达成共识,且大多以非金融企业整体样本为分析对象,鲜有针对国有企业的专门实证研究,这导致研究结果缺乏针对性,对策建议的适用性亦有待提升。鉴于国有企业在国民经济中的重要地位与主导作用,本文选取 A 股非金融国有企业作为研究样本,引入创新投入作为中介变量,系统检验金融化对国有企业绩效的影响及其作用路径,以期为国有企业在资金配置、绩效管理与高质量发展方面提供理论指导。

二、理论分析与研究假设

(一)企业金融化与企业绩效

企业的金融资产是企业金融的主要形式之一。许多实体公司将金融投资作为改善资本结构、解决融资困难的工具。国有企业为建立必要的预防准备金,通常将部分准备金投向流动性高、收益和风险相对较低的金融产品。国有企业金融化从 “蓄水池” 到 “市场套利” 的转变将对其绩效产生重大影响。国有企业金融化可能会产生两个相反的效应,可以形象地称之为 “蓄水池” 效应和 “挤出” 效应,接下来具体分析这两个效应对国有企业绩效的影响。

国有企业金融化的 “蓄水池” 效应对企业绩效具有正向影响。持有金融资产为企业提供了高效的流动性保障。在面临现金需求时,国有企业可以较低成本将金融资产变现,以维持日常运营并为净现值高的投资项目提供充足资金,从而提升经营与投资回报。与此同时,金融投资收益的增加在短期内能够缓冲实体业务波动,甚至在实体业绩下滑时使企业业绩暂时提升。合理的财务投资不仅可以提高闲置资金的利用效率和收益水平,实现资产配置多元化,有效分散投资风险,还能显著促进国有企业绩效提升。通过配置流动性较高的金融资产,企业可在日常运营中缓解融资压力,优化资本结构;在面临财务困境时,快速变现的金融资产又可以为战略性项目或核心业务提供充足资金,保障主营业务的稳定运行并在关键时点提升业绩,这构成了国有企业金融化的 “蓄水池” 效应。

国有企业金融化带来的 “挤出” 效应对企业绩效具有负向影响。国有企业在追求金融投资收益过程中易产生过度投机倾向,导致经营利润更多依赖金融资产回报而脱离主营业务,进而引发实体业务 “亏损” 风险。金融资产配置规模若失控,不仅会占用实体产业所需资金,制约主营业务发展,还会因资金短缺与投资延迟降低总体投资效率,难以改善经营绩效。此外,金融体系的脆弱性与潜在风险加剧了企业面临的经营不确定性,进而压缩长期平衡发展的空间。相较于非国有企业,国有企业因受其规模等因素影响,对金融化的依赖更易分散对核心业务的关注,其负面影响因而更为显著。

有关国有企业金融化与企业绩效之间关系的研究结论并不一致。在金融市场和实体经济相互依存和相互促进关系的基础上,稳健的金融发展可以提供更好的金融服务,促进实体经济稳定增长,但是金融化的快速发展将对实体经济产生负面影响。基于上述分析,提出以下假设:

H1:金融化与国有企业绩效呈负相关关系。

(二)企业金融化与创新投入

在以股东价值最大化为导向的企业治理中,管理层往往更关注如何分配利润给股东,而非通过创新和增长创造企业价值,这反映出组织缺乏必要的 “松弛” 空间。因此,企业的绩效评价被短期指标所主导,比如股价的快速上涨,这会驱动公司将更多资金投入到金融资产上,而削减对创新活动的投入。企业大量购置金融资产不仅占用了可用于创新的流动资金,也显著压缩了整体研发支出。然而,通过政府补贴与行政法规的引导,这一负面效应可以在一定程度上得到缓解。需要注意的是,这类政策工具通常更关注短期财务指标,因此金融负债的增长并不必然带来无形资产,如商标权、专利权、非专利技术等的价值提升;相反,较高比例的金融资产配置及其丰厚回报,往往与企业无形资产规模的减少呈现显著的负相关特征。这样一来,企业日益偏好于持有金融资产并从中获取收益,进一步抑制了企业对创新的投入。肖忠意等通过实证分析发现,企业金融化对研发投入具有负面影响,董事会结构并未对此发挥缓冲作用,唯有根植于创新文化的企业能够在一定程度上削弱这种抑制效应。与此同时,黄大禹等运用系统 GMM 方法针对上市制造业公司的相关研究也得出了相同结论,即金融化水平提高会显著降低企业的创新绩效。

从 “新知识” 走向商业化,往往周期漫长,且技术迭代迅速,这使得创新投资面临极高的不确定性和成本风险。部分国有企业管理者出于对短期业绩的追逐,倾向于将企业资源优先投入能够带来快速回报的财务投资中,而忽视了国家战略要求的长期创新布局。这种取巧式的利润投机不仅令企业陷入财务投资与利润追逐的恶性循环,而且削弱了对技术研发的持续投入动力,进而侵蚀了企业未来的竞争力。由此可见,在国有企业中,金融化趋势对创新投入产生了明显的 “挤出” 效应。基于上述分析,提出以下假设:

H2:金融化对国有企业创新投入具有 “挤出” 效应。

(三)企业金融化、创新投入与企业绩效

创新能力在很大程度上决定了国有企业的发展潜力与资产回报,因此企业绩效会因创新水平不同而产生显著差异。面对激烈的国际竞争,国有企业必须不断推出高质量的产品和服务,而创新投入正是实现这一目标的关键驱动因素。由于创新投资主要依赖内部自有资金,一旦企业融资受限或资金链出现断裂,研发活动将被迫中断,不仅导致额外成本支出,还可能因研发边际成本高于社会平均水平而难以获得相应的社会效益回报。

因此,当国有企业持续投资并持有高风险、高回报的金融资产时,必然会挤出对固定资产和创新项目的资金投入,导致中长期实业投资规模缩减,进而使投资回报率和利润率均出现下滑。在此过程中,金融化带来的资金分流及长期占用高成本金融资产,不仅恶化了企业的信息环境,也严重制约了企业价值提升。张成思和张步昙的研究表明,金融化程度的加深显著抑制了企业实业投资。倪志良等研究发现,实物资本投资在金融化对主营业务绩效影响中充当中介角色,与此同时,融资约束较重的企业受到的冲击更为显著。阳旸等进一步指出,金融化对长期绩效的负向影响主要通过挤出实业投资实现,而对短期绩效的负面作用则源于管理层的逐利行为。当金融投资回报率高于实业投资回报率时,管理层往往倾向于短视的金融投机,以追求超额利润并实现自身利益最大化。从长期视角来看,金融资产配置增加的同时,主营业务投资和劳动力需求减少,这使得技术创新和设备升级缺乏必要的人力与技术支持,导致生产规模和材料采购缩减,成本控制难度加大,生产与运营成本上升,最终阻碍生产效率提升并压缩企业的长期绩效空间。基于上述分析,提出以下假设:

H3:创新投入是金融化影响国有企业绩效的中介变量,即国有企业金融化程度越高,其创新投入越少,进而导致企业绩效越低。

三、研究设计与模型设定

(一)模型设定

首先,为了检验金融化与国有企业绩效之间的作用关系,本文建立如下双向固定效应模型:

其中,FERFit 表示企业i在时间t的企业绩效,FINit 表示企业i在时间t的金融化程度,Controlsit表示控制变量,αi和λt为个体固定效应和时间固定效应,εit为随机扰动项。模型参数β1衡量了金融化程度对国有企业绩效的边际影响,如果参数估计值显著为负,则假设 H1 得证,说明金融化会对国有企业绩效产生负向影响。

其次,为了进一步验证企业创新投入是否在金融化与国有企业绩效之间发挥中介效应,本文构建如下中介效应模型:

其中,RDit表示企业i在时间t的创新投入。如果模型(2)中参数 β1*的估计值显著为负,模型(3)中参数β2的估计值显著为正,并且从系数估计的数值大小来看,β2小于β1*,则假设 H2 得证,说明企业创新投入在金融化与国有企业绩效之间发挥部分中介效应。

(二)样本选择与数据来源

本文选取 2011—2020 年我国沪深两市 A 股国有非金融企业数据作为初始研究样本。为保证回归结果的可靠性,本文对数据进行了如下预处理:(1)删除数据缺失的样本;(2)剔除ST的上市公司;(3)为了排除极端异常值的影响,所有连续变量都在上下1%和 99% 分位数水平上进行了 Winsor 处理。经过以上处理,最终得到 4380 个观测值。本文样本数据来自 CSMAR 数据库和 Wind 数据库,使用 Stata17.0 软件对数据进行处理分析。

(三)变量测量

1. 被解释变量:国有企业绩效。在现有研究中,衡量企业绩效的指标主要包括总资产净利率(ROA)、净资产收益率(ROE)和托宾 Q 值等。由于我国股票市场分为流通股和非流通股,托宾Q值会因与投资者预期的偏差而导致对国有企业绩效的高估或低估。净资产收益率(ROE)主要反映企业资本获利的能力。因此,本文优先选择具有高度可比性和稳定性的总资产净利率(ROA)来衡量国有企业绩效。

2. 解释变量:国有企业金融化。本文借鉴黄贤环等、董小红等的衡量方法,采用国有企业金融资产占资产总额的比重来衡量国有企业金融化程度。

3. 控制变量。参考相关研究普遍做法,本文选取了企业年龄、公司规模、资产有形性、资产负债率、企业成长性和前十大股东持股比例作为控制变量。

4. 中介变量:创新投入。现有研究多从研发投入与研发产出两个维度衡量企业创新水平。鉴于研发投入既是实现创新产出的必要前提,又直观反映了企业在创新过程中所投人力、资本的规模与强度,故本文选取研发投入的对数作为国有企业创新水平的度量指标。

各变量定义及描述性统计详见表 1。

四、实证结果

(一)基准回归分析

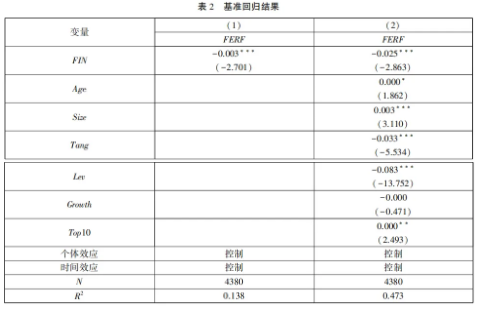

表2是利用全部样本对基准回归模型(1)的系数估计结果。表2中列(1)是不加入控制变量时模型(1)的FE估计结果,列(2)是加入控制变量后模型(1)的FE估计结果。结果显示,未引入控制变量时,金融化程度FIN 的回归系数在1%显著性水平上为负,说明金融化会显著抑制国有企业绩效;将控制变量纳入模型后,FIN的系数依然在1%水平上显著为负,说明在考虑企业规模等因素后,金融化对国有企业绩效的抑制效应仍然存在。以上估计结果共同验证了假设H1,即金融化与国有企业绩效负相关,这主要是因为企业在追求财富与利润最大化过程中,过度依赖金融资产投资,对固定资产与创新投资产生挤出效应,从而对企业长期发展产生消极影响,阻碍绩效提升,即假设H1成立。

(二)工具变量估计

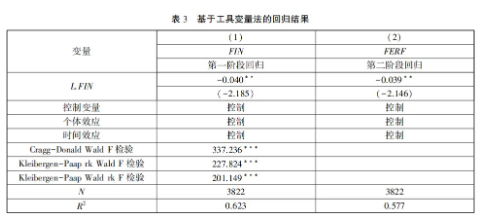

为应对潜在的内生性问题,本文借鉴王红建等(王红建、曹瑜强、杨庆等:《实体企业金融化促进还是抑制了企业创新 —— 基于中国制造业上市公司的经验研究》,《南开管理评论》2017 年第 1 期)的研究思路,选取滞后一期的国有企业金融化水平作为工具变量(L.FIN),采用两阶段最小二乘法进行回归(结果见表 3),其合理性在于,滞后一期的国有企业金融化水平与当期金融化水平在时间维度上高度相关,满足工具变量的相关性要求。同时,当期模型误差项所代表的新信息(innovation)可视为与滞后一期的国有企业金融化正交,从而满足工具变量的外生性条件。从工具变量的有效性检验来看,第一阶段回归中,滞后一期的金融化水平的估计系数在1%的水平上显著,通过了 Cragg-Donald Wald F 检验、Kleibergen-Paap rk Wald F 检验、Kleibergen-Paap Wald rk F 检验,均在1%水平上显著,表明所选工具变量未出现弱工具变量问题。根据表3结果可以发现,国有企业金融化与企业绩效的系数显著为负,回归系数显著增大,并且各模型变量的显著性整体不变,说明结论具有稳健性。

(三)稳健性检验

本文将被解释变量 “国有企业绩效” 用净资产收益率(ROE)进行衡量,并对模型(1)重新进行系数估计,结果见表4。结果显示,国有企业金融化与替换后的国有企业绩效的系数显著为负;加入中介变量的国有企业金融化与替换后的国有企业绩效的系数显著为负,且企业创新投入与替换后的国有企业绩效的系数显著为正,并且各模型变量的显著性整体不变。由此可见,在替换被解释变量后,结论依然稳健。

五、进一步分析

(一)异质性分析

按国有企业所属行业性质分组回归。为验证金融化对不同行业性质国有企业绩效的异质性影响,本文将所有样本分为制造业和非制造业两个组别进行回归,结果见表5。结果显示,在制造业样本中,FIN 的系数为-0.029,且在5%的水平上显著;在非制造业样本中,FIN 的系数为 -0.004,并不显著。该结果表明金融化对国有企业绩效的抑制作用在不同行业中具有显著异质性。

按国有企业所属地区分组回归。由于资源和政策效应的差异,不同地区的经济发展水平、金融市场完善程度、金融中介发展水平存在较大差异。为了检验金融化对不同地区国有企业绩效的异质性影响,本文将所有样本分为东部、中部和西部三个组别进行回归,结果见表6。结果显示,在东部地区国有企业样本中,FIN 的系数为 -0.023,且在1%的水平上显著;在中部地区国有企业样本中,FIN 的系数为-0.025,但未通过显著性检验;在西部地区国有企业样本中,FIN 的系数为0.010,同样不显著。这说明金融化对东部地区国有企业绩效具有显著的负向影响,该结果表明金融化对国有企业绩效的抑制作用在不同地区具有显著异质性。

按国有企业隶属关系分组回归。本文将所有样本分为中央国有企业和地方国有企业两组进行回归,结果见表7。结果显示,在中央国有企业样本中,FIN的系数为-0.002,估计结果不显著;在地方国有企业样本中,FIN的系数为-0.029,且在5%的水平上显著。这说明地方国有企业金融化对国有企业绩效的负向影响效果更明显,该结果进一步表明金融化对国有企业绩效的抑制作用在不同隶属关系的国企中具有显著异质性。

(二)中介效应分析

本文模型(2)用于验证国有企业金融化对企业创新的作用,模型(3)用于验证国有企业创新的中介效应,本部分对中介效应模型进行估计,并利用 Sobel 检验方法,验证企业创新投入是否在金融化与国有企业绩效之间发挥中介效应,结果见表8。结果显示,当使用全样本、制造业、东部地区、地方国有企业样本分别进行中介效应检验时,Sobel 检验统计量均在1%的水平上显著,说明企业创新投入的中介效应是显著存在的。回归结果中,FIN 的回归系数在 1% 的水平上显著为负,RD 的回归系数在1% 的水平上显著为正,并且 FIN 的回归系数相比基准回归模型(1)的系数估计结果从数值上看显著变小,说明企业创新投入的部分中介效应成立,即企业创新投入在金融化与国有企业绩效之间发挥了部分中介作用,也就是说国有企业金融化程度的加深主要是通过挤出创新投入的资金,进而降低了企业绩效,假设H2得证。

六、研究结论与政策建议

本文实证结果表明:随着国有企业金融化程度的提高,企业对创新的投入显著减少;国有企业金融化与企业绩效呈负相关,即金融化加深不仅导致实体投资持续萎缩,还因高额金融回报吸引更多资源流向金融市场,使企业绩效在 “高收益与高投机” 的循环中不断下滑;创新投入在金融化对企业绩效影响中发挥中介作用,即金融化通过压缩创新资金配置,进一步抑制了企业的长期绩效提升。基于实证结论,提出以下政策建议:

第一,实施差异化行政监管与动态监测并举,遏制过度金融化倾向。监管部门应制定非金融国有企业金融资产负面清单与 “红黄绿” 分级监管细则,即对金融资产占总资产比例连续超过 20% 且研发投入强度低于行业均值的企业划入红档,限制其新增金融投资;对黄档企业实施事前报告、事中穿透、事后评估全链条监督;对绿档企业则予以常规备案管理。

第二,完善内部治理与激励约束。国有企业应将 “年度金融资产上限” 和 “最低研发强度” 嵌入公司章程,建立金融投资三道关口,即党委会方向把关、董事会决策把关、监事会合规把关;对超限额的金融交易实行一票否决。绩效考核应采用 “风险调整后经济增加值(R-EVA)+ 创新 KPI” 双维度指标,高管薪酬与专利质量和新产品收益挂钩,设置递延支付与追索条款,避免短视行为削弱创新动能。

第三,优化财税与资本工具组合,引导资金回流实体创新。财政部门可对金融资产占比下降且研发投入强度提升的国企,按增量给予所得税加计扣除和专项补贴;对 “技术攻关 + 风险补偿” 联合项目试行 “创新贷”,由政策性银行提供贴息。地方国改基金和产业母基金应加大对主业升级项目的直投或跟投力度,以资本虹吸效应促使社会资金配合支持企业技术创新。

第四,提高信息披露与外部监督透明度。建立 “创新投入与金融资产” 并表披露制度,要求国企按季度同步披露金融资产结构、资产收益率、研发支出与创新产出,如高价值专利、首台套产品等。完善 “内部审计 + 社会审计 + 监管抽查” 三位一体监督体系,利用区块链存证技术确保关键投资决策可追溯。依托国家企业信用信息公示系统,将重大违规金融投资等纳入信用记录,提升违规成本。

(来源:《山东社会科学》2025年第6期,注和文献略)

本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。工程舆情网 对此不承担任何保证责任。

本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。

北京中农兴业互联网技术研究院主办 | 政讯通-全国政务信息一体化办公室 主管

工程舆情网 gongchengyq.org.cn 版权所有。

联系电话:010-69940054 010-80447989 监督电话:17276752290 违法和不良信息举报电话:010-57028685

第一办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层

邮箱:huanbaofzxczx@163.com 客服QQ:2834255374 通联QQ:3404733191